筋肉痛の本当の原因とは?乳酸でも筋損傷でもなかった最新メカニズムを解説

[もくじ]

乳酸でも「筋損傷」だけでもない、本当の仕組み

私たちが当たり前のように経験している筋肉痛(DOMS)は、実はつい最近まで医学の世界でも「はっきりとした原因が分かっていない現象」でした。

「乳酸が溜まるから痛くなる」

「筋繊維が壊れた痛み」

──長年こうした説明が広く信じられてきました。

しかし、最新の研究から、筋肉痛の正体は

“神経・炎症・カルシウムの異常反応が複雑に絡み合った現象”

であることが明らかになっています。

ここでは、スポーツを楽しむ方にも分かりやすいようにまとめていきます。

1. 「乳酸が溜まると痛くなる」という説明は誤り

まず最も有名な説である乳酸ですが、最新の知見では筋肉痛の原因とは言えません。

これ、僕が小さい頃にはよく言われていましたよね。

乳酸は敵みたいに言われてましたが、これは十数年前から乳酸は再利用できるという事が分かっています。

乳酸は運動後数時間でほぼ処理されてしまうんです。

一方、筋肉痛のピークは翌日や翌々日です。

関係性が合わないため、乳酸説は現在は否定されています。

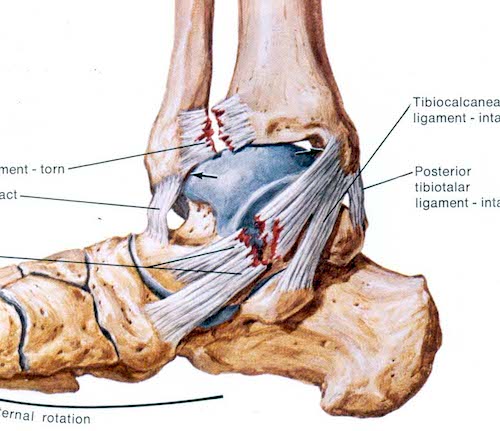

2. 「筋繊維が壊れたから痛い」も不正確

もう一つ広く信じられてきたのが、“筋肉が壊れた痛み”という説明。

確かに運動により、筋繊維には微細な損傷(マイクロトラウマ)が起こります。

しかし、

- 強く運動したのに筋肉痛が軽い日がある

- 軽めの運動なのに強い筋肉痛になる日がある

こうした経験からも分かるように、損傷の大きさと痛みの強さは比例しません。

「壊れたから痛む」という単純な仕組みでは説明できないのです。

3. 最新研究で分かってきた「筋肉痛の正体」

筋肉痛は次のような流れで起こります。

-

運動によって筋繊維に細かなストレスがかかる

-

その部位に免疫細胞が集まり、炎症反応が起こる

-

破れた部分からカルシウムが異常に流れ込み、筋内センサー(神経)が過敏になる

-

遅れて「痛み」として感じる

特にポイントとなるのは

「神経が敏感になり、本来なら痛みと感じない刺激まで痛みとして捉えてしまう」

という点です。

筋肉痛の痛みは、損傷そのものより

“修復のために集まった細胞と、敏感になった神経の反応”

が本体に近いと言えます。

マッサージなどで起こる「揉み返し」(好転反応)もこれに近いと、個人的には感じています。

4. 例えるなら「工事中の建物の騒音」

筋肉を「一つの建物」だとイメージしてみてください。

運動で細かいヒビ(損傷)が入ると、そこに修理スタッフが一斉に集まり工事が始まります。

すると、

・工事の騒音

・ホコリ

・作業員の出入り

などで建物周辺がざわつきます。

筋肉痛はまさにこの“工事中のザワつき”のようなもの。

筋肉が修復されているサインであり、「壊れた痛み」とは言い切れない理由がここにあります。

仕事のできる優秀な修理業者さんだと筋肉痛が少なく、早く処理されるのかもしれません。笑

5. なぜ年齢とともに筋肉痛が遅れて出るのか

筋肉痛は年齢が上がるほど「遅れて出る」傾向があります。

この現象には、筋肉や神経の回復スピードが関係しています。

a. 回復スピードが遅くなる

加齢により「筋線維の修復にかかる時間」が長くなります。

血流量の減少・細胞の代謝低下により、炎症反応のピークが後ろ倒しになります。

その結果、

・筋肉痛のピークが翌日ではなく、翌々日へ

というズレが起こります。

b. 普段使われていない筋肉ほど反応が遅れる

年齢とともに運動量が減ると、「使われない筋肉」が増えます。

普段動かさない筋肉はダメージを受けやすく、炎症反応も遅れて出やすくなります。

c. 神経伝達の速度が落ちる

痛みを脳へ伝える神経の反応速度も、加齢とともに低下します。

これが「炎症は起きているのに痛みとして感じるのが遅い」理由のひとつです。

6. 筋肉痛は「筋肥大の証拠」なのか?

結論としては、

筋肉痛の有無と筋肥大の進み具合はイコールではありません。

筋肉痛がなくても筋肥大は起こりますし、

痛みがあるからといって成長している証拠にもなりません。

筋肉痛は「修理中の反応」にすぎません。

筋トレやトレーニングを頑張って、筋肉痛が出ると満足感が高いですよね。

これでめちゃ筋肉増加しそうなイメージありますが、

残念なことにそうでもないんですよね、、、泣

7. スポーツ愛好家が知るべきこと

筋肉痛のまま放置するとパフォーマンスが下がる

筋肉痛の状態では、

- ・炎症による筋緊張

- ・神経の過敏化

- ・筋膜の滑走不良

- ・血流のムラ

などが起こり、「動きが不安定」になります。

そのまま次のトレーニングをすると、

- ※ フォームが崩れやすい

- ※ パワーが出しにくい

- ※ ケガのリスクが増える

といった問題が生じます。

筋肉痛があるのに、さらにトレーニングしたら強くなるってのは迷信だったのです。

8. スポーツ整体が筋肉痛の回復を早める理由

スポーツ整体で行う

- ・血流の改善

- ・神経のリセット

- ・筋膜の滑走改善

- ・姿勢・骨格の調整

- ・筋肉緊張の調整

これらは筋肉痛の回復を促す要素と非常に相性が良く、

「ただ休む」よりも回復が早くなるケースが多くあります。

スポーツ愛好家にとって、

筋肉痛のリカバリーは、トレーニングと同じくらい重要な“準備”です。

準備が大事ってあのイチローも言ってましたよね。

9. まとめ

・筋肉痛は乳酸のせいではない

・筋損傷だけでも説明できない

・最新研究では「神経の過敏化」「炎症」「カルシウムの異常」がカギ

・筋肉痛は“修復作業中の反応”として起きている

・回復には血流改善と神経のリセットが重要

・メンテナンスを取り入れることでパフォーマンスは維持・向上する

筋肉痛のメカニズムは、乳酸や筋損傷だけで説明できるものではなく、

神経・炎症・カルシウムの異常反応など、複数の要素が複雑に絡み合って起こります。

そして、回復の質を高めるために大切なのは

「筋肉を柔らかく保つこと」 と

「眠っている筋肉を使える状態にすること」 です。

筋肉が硬いままでは血流が滞り、修復のスピードが落ち、

使えていない筋肉があると動作に偏りが出て、さらなる負担につながります。

柔らかくよく動く筋肉は、

・酸素が届きやすい

・老廃物が流れやすい

・神経が通りやすい

といったメリットがあり、結果として 筋肉痛が早く抜け、パフォーマンスも安定します。

スポーツを長く楽しむためにも、

「トレーニングだけでなく、筋肉を使える状態に整えておくこと」

これがとても重要になります。

参考文献・参考記事

本記事の内容は以下を参考に構成しています。

-

S-CADE 「筋肉痛メカニズム」

https://www.top.s-cade.com/blog/DOMSmechanism -

Delayed onset muscle soreness: Involvement of neurotrophic factors

Journal of Physiological Sciences -

Upregulated glial cell line-derived neurotrophic factor through cyclooxygenase-2 activation

(研究論文より)

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。